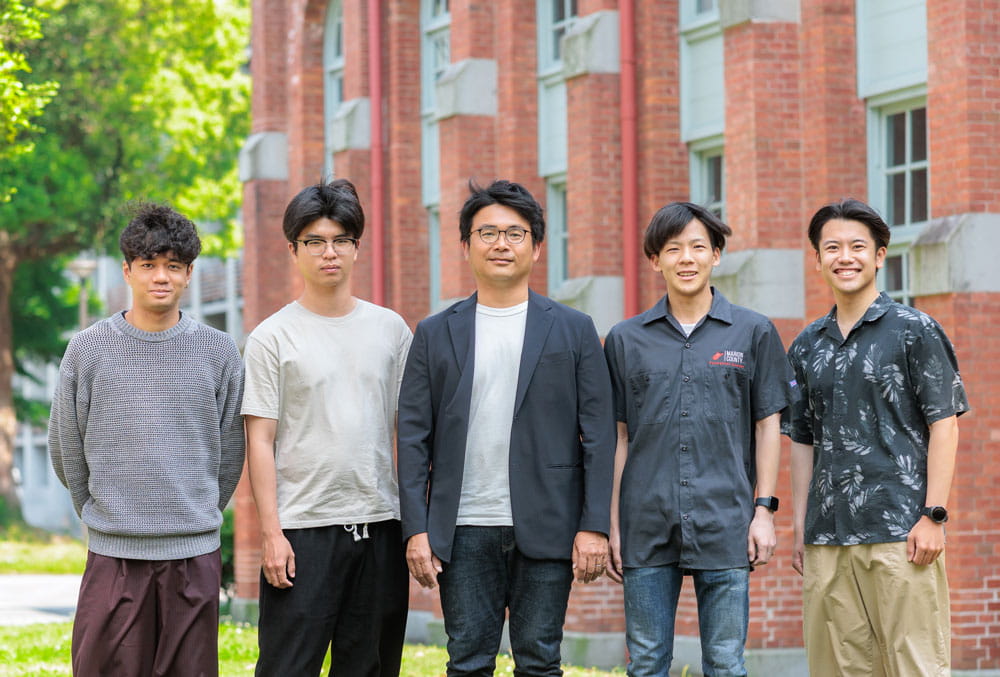

高野研究室の学部4年生へのインタビュー

今回、話を聞かせてくれたのは2025年4月に研究室の一員になったばかりの学部4年生の3人です。高野研究室の雰囲気や研究内容、これから取り組んでみたい事などについて、お聞きしました。

「雰囲気が明るく、楽しそうに研究できそう」も、この研究室を選んだ理由の一つ。

――皆さんは4月にこの研究室に配属されたばかり(インタビュー日は5月中旬)ですが、どのような雰囲気ですか?

渡邉:みんな仲が良いです。他の研究室と比べて賑やかというか、みんなでワーワー喋ったり、昼食を一緒に食べたりすることも多いですね。

田島:去年の研究室見学で、1年上の先輩たちの話を聞く機会があったのですが、皆さん仲が良く楽しそうに研究している印象を受けました。それもこの研究室を選んだ理由の一つです。

また、所属学生はみんな、高野先生のことが好きだと思います。

渡邉:高野先生はカジュアルで、いい意味で「大学教授っぽくない」雰囲気です。

徳:学生よりも大学生活をエンジョイしているように見える時がありますね。明るい先生です。

田島:先生も、ご自身の研究や学会などで日々お忙しくされているのですが、いつも学生のことを気にかけてくださっています。子どもを見守ってくれるお父さんのようです(笑)。学生としては、それがとてもありがたいです。

研究室に配属されたばかりの今は実験の手順や器具の使い方を先輩に教えてもらう日々。

――研究室に入って、まだ1ヶ月半ほどなのですが、現在はどのような研究を行っていますか?

渡邉:助手としてM1の先輩のお手伝いをしています。準備や実験を通して、いろいろなノウハウを学んでいる段階です。

田島:先輩方は日々、様々な実験をされています。例えば、「Aso4」という火山灰土の液状化対策に関する実験をお手伝いしました。

渡邉:3Dプリンタで粒子をモデル化して、一粒一粒の粒子に対する荷重の掛かり方を計測する実験もありました。

田島:粒子の表面の形状によって荷重の掛かり方にも違いがあるということは理解できたのですが…僕にはまだ難しくて、正確には説明できません。

渡邉:この短期間でいくつかの実験の助手をやったのですが、僕たちにとっては、やっていることが難しくて、正直、理解が追いついていないところがあります。(一同、同意)

田島:この先、自分たちがやりたい研究のために、実験の手順や器具の使い方を、先輩に教えてもらいながら学んでいます。

学生実験でCTスキャナが使えるのは熊大の強み。CTがあるから可能になる実験も。

――この先、ご自身では、どのような実験に取り組んでみたいですか?

渡邉:「三軸圧縮試験」に興味があります。M1の先輩も頭を悩ませるような実験なのですが、いろいろな教養を深めたうえで、それが活かせる「実験の複合体」のような実験だと思っています。難しそうだけど、その分、面白そうだとも思います。

徳:CTを使って土の粒子を解析する研究をやってみたいです。土の集合体が壊れる際に、どの条件に置かれた粒子(どのように他と接している粒子)が壊れるのか、などがCTでわかるんです。粒子のようなミクロレベルで起きている力学が構造物にも影響するという事象が面白いと思います。

渡邉:そんな実験が可能なCTスキャナ(高出力高解像マイクロX線CTスキャナ・マイクロフォーカスX線CTスキャナ)が学内にあって、それを学生実験で使えるということは、すごく強みだと思います。

教育機関でこれを持つのは、国内では京都大学と熊大だけだと聞きました。

田島:ダムや堤防の表面に植物が生えて、根を張ることで構造体として強くなると言われているんですよ。だけどそのロジックはまだ分かっていないんです。この事象についての研究はこれまでも先輩方が進めてこられたので、それを受け継いでいいきたいです。

渡邉:植物の根が土の流出を抑制してくれると聞いたことがあります。植物も種類によって根の張り方が違いますよね。その違いを学内のCTで解析して評価する、といった研究ができるのも当研究室の強みだと思います。

田島:過去に他の大学で、同様の研究がされたことはあるとは思います。ですが、構造を非破壊で、様々な視点から評価できるのはCTを持つ熊大ならではの強みだと思います。

――他の研究室との連携はありますか?

田島:隣の椋木研究室(環境地盤工学研究室)と一緒に研究ができる点も面白いです。研究室としては分かれていますが、学生の部屋は一緒ですし、倍の人数の学生といつも一緒に学んでいる雰囲気があります。高野先生(准教授)だけでなく、椋木教授からも日々、いろいろな教えを受けることができます。

渡邉:教授と准教授からアドバイスをしていただけるので、とても「お得」な感じです。

田島:高野先生も椋木先生も「基本的な定義」を大事にされています。その影響で「悩んだときは基本に立ち返って考える」という論理的な意識が養われていると思います。

「数式も『記号』として捉えず、数式の『意味』を常に考えて理解しよう。」といつも仰っています。

楽しいだけじゃない。基礎科目を活かせ、「世界」にも近い研究室。

――この研究室で活かせる基礎科目や専門科目にはどのようなものがありますか?

渡邉:まず、どちらも必修科目なのですが「微分方程式」と「線形代数」は、

しっかりと勉強しておいたほうが良いと思います。高野先生も「それが基礎の基礎だ」と、大事にしている科目です。

田島:やはり地盤の研究をするので「土質力学」「地盤工学」は大事です。大事というかこの研究室そのものと言ってもいい学問です。

建築や構造に関する科目は直接的に関わることはないです。とにかく「土」に関する科目が研究に活かせると思います。

――学部の1〜3年生に伝えたいことはありますか?

渡邉:高野先生は熊大に入職する前はヨーロッパで研究職に就かれていたほか、多くの海外の学会に頻繁に参加されるなど、グローバルに活躍されていました。それもあって海外にパイプが多いというか、学会や留学など海外で活躍するチャンスも多くある研究室だと思います。

田島:土木系の中では最もグローバルな研究室だと思いますし、先生自身もそうおっしゃっていました。将来、海外で研究職をやることや、現場での英語力に興味がある人にも、ぜひ入ってもらいたい研究室です。

あと、土木建築学科の中でも「理系の中の理系」であり、1〜3年で学んだ基礎科目が活かせる研究室だと思っています。

例えば実社会で問題が起きた際に「なぜこのようなことが起こったのか」を、感情論や憶測ではなく、数式や理論に落とし込んで考える。そんな考え方を身につけられる研究室だと思っています。

と、難しいことばかり話してしまいましたが、最初に言ったようにみんな仲が良く、先生も明るく、楽しく学ぶことができる研究室です。

ぜひ、気軽に見学に来てください!