研究室紹介

はじめに

地下空間工学研究室は熊本大学工学部の土木建築学科に所属しています。研究では、土木工学や資源開発分野における岩盤工学に関する諸問題を対象としています。

研究紹介

私たちの研究室は岩盤工学の観点から、土木や資源開発分野における諸問題の解決をテーマとしています。

応力変化測定法の開発に関する研究

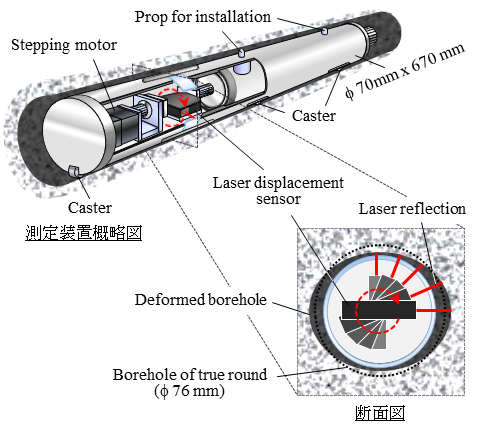

岩盤構造物の合理的な設計のためには,周辺岩盤の初期応力を精度良く測定することが重要であり,このために多くの測定法が開発されてきました.一方,岩盤構造物の建設の進行にともない,岩盤応力は変化します.応力変化の測定は,構造物の設計の妥当性の検証や情報化施工のために重要です。そこで、本研究室では応力変化を2次元的に測定する簡易な岩盤応力測定法を開発しました.

この方法は,ボーリング孔壁面の変形状態がその周辺の岩盤応力に依存していることを利用したもので,孔壁変位測定法(CBDM: Cross-sectional Borehole Deformation Method)1)と呼ばれます 本研究で開発・製作した測定装置の概要を図-1に示します.CBDMでは,壁面形状を非接触で測定するため,ボーリング孔周辺を乱すことなく任意の位置で何度でも応力変化が評価可能であることが,特徴の一つに挙げられます.また,空洞建設の進行にともなった原位置測定による応力評価により,本測定法の有効性が示されました2).CBDMは,岩盤構造物の建設に伴う周辺岩盤の応力変化や構造物の長期安定性評価のための応力変化測定法として利用されることが期待されています

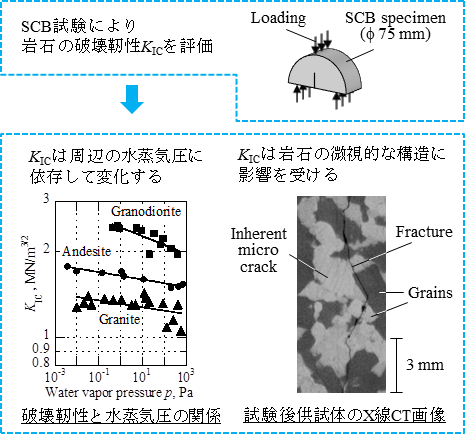

岩石の破壊靭性に関する研究

岩石が外力を受けて破壊する際には,まず,岩石内に先在する微小き裂の先端から破壊き裂が発生し,それが成長・連結することにより破断面が形成され,最終的に破壊に至るという過程をたどります.このような破壊過程を理解するためには,微視的なき裂の進展抵抗値,すなわち破壊靭性を評価することが重要となります.そこで,本研究室では,岩石の破壊靱性に関する研究を行ってきました.岩石の破壊靭性を求めるために,SCB (Semi-Circular Bend)試験を実施します(図-2)この試験は,人工き裂を有する半円盤供試体に曲げ荷重を負荷し,記録された最大荷重から破壊靭性を求めるものです.本研究では,水蒸気で満たされたチェンバー内でこの試験を実施することで,破壊靭性が岩石周辺の水蒸気圧に影響されることを明らかにしました3).また,試験後の供試体の破断面をX線CT法により観察し,破壊靭性は岩石の微視的な構造,すなわち先在する微小き裂,粒子配列,鉱物の種類に影響を受けることを提言しました4).近年は,個別要素法(DEM: Distinct Element Method)を用いたSCB試験の数値シミュレーションを行い,岩石の粒子配列が破壊靭性に与える影響について検討しています.また,鉱物の強度を評価するための,微視的破壊靭性評価法の開発にも取り組んでいます.これらの研究を総合し,岩石の破壊過程の解明を目指しています.

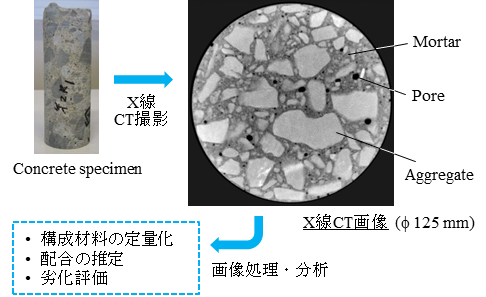

X線CT法を用いたコンクリート診断に関する研究

コンクリート構造物の維持・管理は,社会資本整備における大きな課題であり,これらの寿命を延ばし機能を回復させるためには,コンクリートの現状を診断し,的確な評価を行うことが重要です.一方,熊本大学では1996年に産業用X線CT装置を導入しており,これを用いると非破壊で材料内部構造の可視化が可能です.本研究室では,X線CT法のコンクリート診断への適用について検討してきました.