集中豪雨の増加、土石流・流木等土砂災害の激化、内外水氾濫・沿岸域災害の多発及び水圏環境の悪化などは顕在化しつつある一方、少子高齢化や都市化が進む社会では災害に対する脆弱性や環境に対する意識はますます高まっている。水にかかわる様々な自然災害や環境危機は21世紀における人類共通の課題であることが広く認識されるようになった。河川環境研究室は平成3年(1991年)に熊本大学で誕生し、河川を軸とした防災減災と環境保全の融合を念頭に、現地観測・調査、室内実験、数値解析のあらゆる面から水理・流砂現象にアプローチし、それらのメカニズムを解明した上、内外水氾濫・土砂災害・沿岸域災害の防止・軽減や河川・海岸環境整備に役立つ方法・技術の構築を目指している。最近における主な研究内容は下記の通りである。

(1) 流れ・物質輸送予測モデルの開発およびその高精度化に関する研究

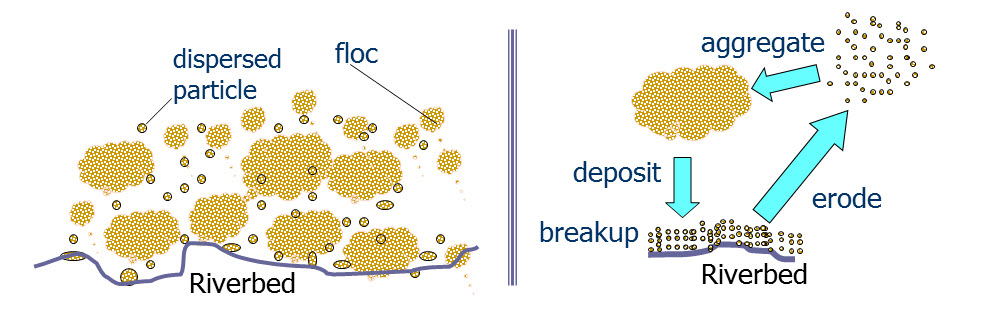

実河川や水域における流れ、物質輸送、地形・粒径変動の予測には、実用性が高く精度の高いモデルの開発が重要である。当研究室では、流域圏における様々な流れや物質輸送現象を対象に、非構造格子を用いた実用的な平面2次元モデルから、3次元の複雑な乱流解析を必要とする河床地形の予測モデルを構築し、プログラムの開発に取り組んでいる。また、微細土砂の堆積・侵食機構や河床の粘着性、流砂の非平衡性、混合砂の輸送メカニズムに加えて、個々の土砂粒子運動の力学機構と粒子集団運動の不確実性を考慮し、より高度な流砂モデルと地形変動モデルの開発に努めている。

微細土砂の輸送・堆積モデル

(2) 水制の配置、堰・ダムの改築や伝統的河川工法による流域環境再生手法に関する研究

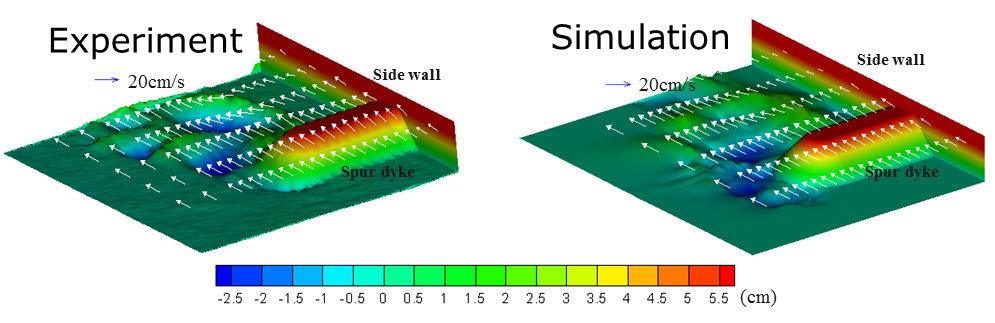

水辺・水域環境の保全と再生は水工学・河川工学分野における重要な課題の一つであり、国連「持続可能な開発目標 (SDGs)」とも関連した取り組みが要請されることは世界的な趨勢である。当研究室では水制、堰、ダムなどの河川構造物周辺における局所流、流砂、物質輸送、地形変動やそれらが生態系に及ぼす影響に関する研究を行っている。また、環境に優しい「しなやかな治水対策」の実現のために、自然の力を利用した様々な伝統的河川工法の機能の解明とともに、最新の科学知見に基づいた伝統河川工法の改良と学問の系統化を目指している。

水制工周辺の流れと局所洗掘

(3) 気候変化に伴う洪水・土砂災害のメカニズムとその対策法に関する研究

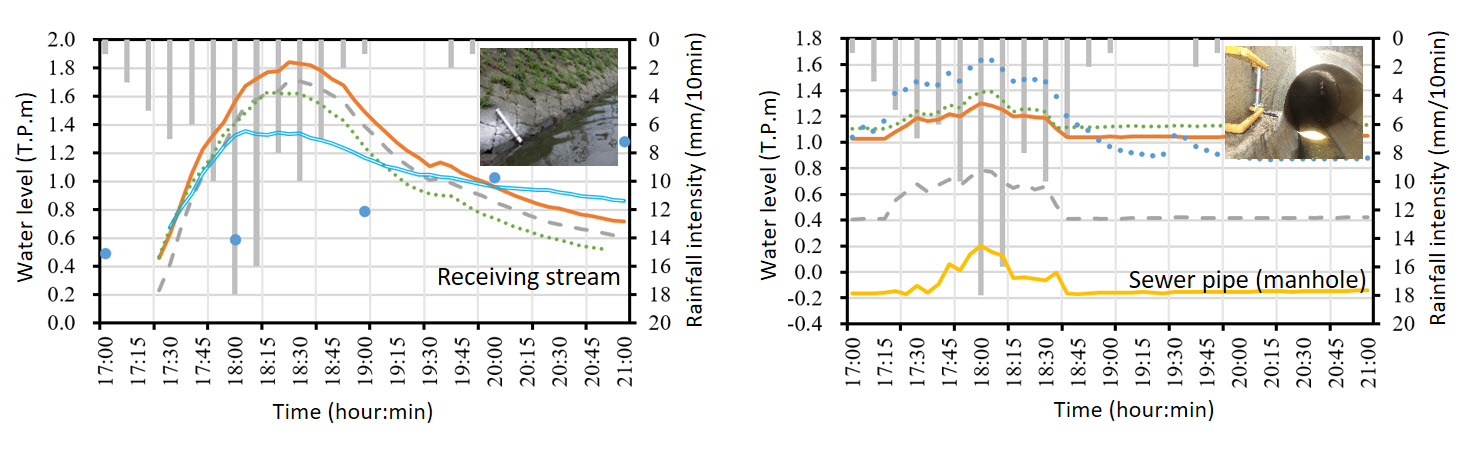

近年、集中豪雨に伴う洪水・土砂災害は頻発し、激甚化している。様々な災害のメカニズムと災害の実態の両方を知ることは非常に重要であり、洪水・土砂災害をさらに多方面から捉え、総合的な防災減災対策がこれまで以上に求められている。当研究室では室内実験、現地調査及び数値シミュレーションなど様々な手法を用いて、土砂生産、土石流・流木と洪水の発生メカニズム、河川堤防の決壊機構、都市域の河川・下水道の排水機構を考慮した氾濫プロセスなどに着目した研究活動を展開している。

河川と下水道の連携管理に向けた水位観測

(4) 沿岸域防災におけるNature-based Solutionsに関する研究

気候変動に伴う海水面上昇と台風の高強度化によって、沿岸域における水災害の発生プロセスは変化している。他方で、護岸などの海岸防護施設の強化において、護岸の高さを増すことは更なる環境負荷に直結する。この背景から、自然の力を利用した取り組み(Nature-based Solutions)が注目されている。当研究室では、既存の護岸とその前面に設置した低環境負荷構造を組み合わせたハイブリッド護岸について、その沿岸防災性能の検討を行っている。

沿岸域防災におけるNbS技術の開発

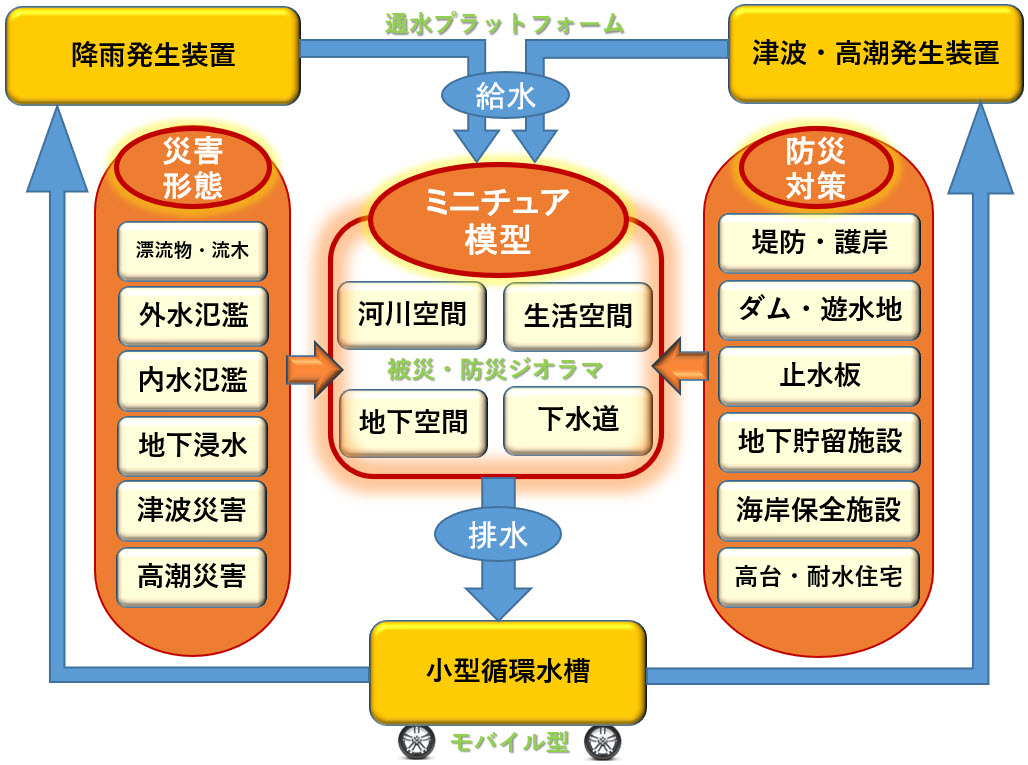

(5) 防災教育支援ツールの高度化と普及方法に関する研究

令和2年球磨川水害をはじめとする激甚自然災害は、我々にハード対策の限界を認識させるとともに防災教育に代表されるソフト対策の重要性を一層認識されるようになった。防災教育は、1995年阪神淡路大地震と2011年東日本大地震・津波を契機に全国的に推進され、座学、ハザードマップ、災害写真・映像、CG/VR、防災ゲーム、防災訓練等様々な手法が導入されてきた。一方、災害弱者への配慮不十分、専門知識への理解・活用不足、防災教育の形骸化、防災訓練のマンネリ化・ゲーム感覚化や正常性バイアス等に伴う教育効果やリスク感受性の低下等の課題が残っている。当研究室では効果的な防災教育と普及ツールの開発に関する研究活動を推進している。

モバイル型水害シミュレーターと熊本市への応用