方針の検討

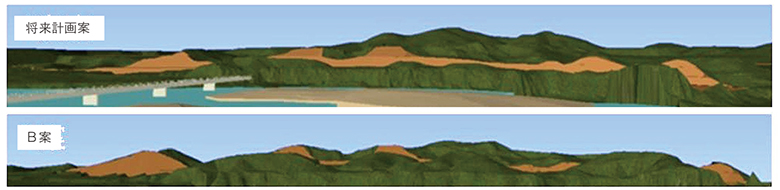

将来計画案 |

A案 |

B案 |

C案 |

|

完成予想図(CAD) |

|

|

|

|

| 設計案 | 計画流量を余裕を持って流す | 分水路両岸の地形を極力削らない | 分水路右岸の地形を極力削らない | 分水路中央の地形を極力削らない |

| 水理計算結果 | 水位・流速ともに安定。余裕を持って洪水を流すことができる。 | 上流に土砂が堆積するため、水位・流速の変動が大きく、洪水を流すことが困難。 | 入り口が広く、河床幅の変化が少ないため、水位・流速は安定。A・C案の中間的な案。 | 一部流速が早くなる箇所があるが、全体的に河床幅が広いため、安定している。 |

| 土工量比 | 100.0 | 65.9 | 72.8 | 90.5 |

地形の起伏が激しく入り組んでいる対象地の地形を丁寧に読み取り、その起伏を最大限に保存することを基本に激特計画案を3案作成した。水理解析を行った結果、曽木の滝公園からの法面の見え方が一番小さく、空間的なメリハリもあり、かつ水理的にも安定的に水が流せるB案が今後の検討ベースとなった。地形に合わせた結果、掘削量が減り、コストダウンにつながるということも採用の大きな決めてとなった。

形状の検討

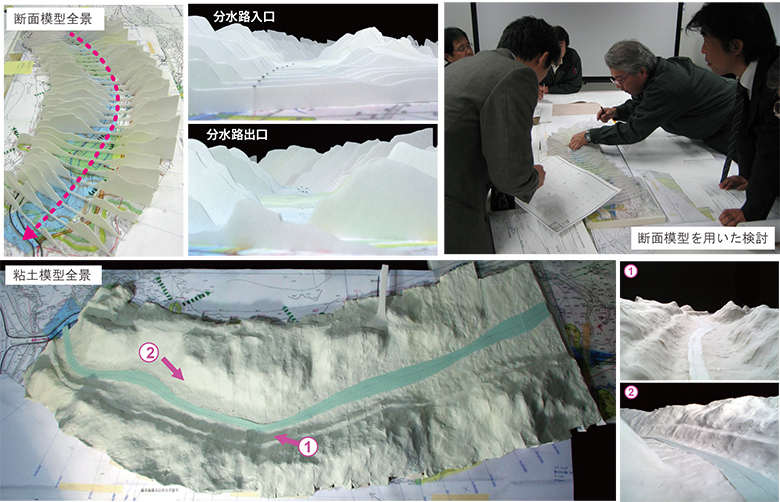

分水路の内部空間や立ち上がりのある3次元空間の検討をスピードを落とさず効率的に行うため、簡易な断面模型を作成した。これは、切り出した断面図を平面図上に立てて並べた模型である。この簡易な断面模型は、「アイレベルから見る環境の眺め」という景観の本質を表現していると同時に、水理解析的な河川を立体として現出させたものとしても機能した。景観検討でつくられる一般的な模型は、極端に言えば“キレイ”すぎる。行政やコンサルタントのエンジニアにとって、その模型はある意味完成形であり、自らの試行とは別の、操作不可能なものとしてとらえられることが多い。しかし、この簡易な断面模型は、河川工学者も、景観の専門家も、同じように“読む”ことができる。これは、両者の円滑なコミュニケーションが必要となった今回のプロジェクトでは、大変重要なことであった。この検討を通して、以下に示すような工学的諸元の見直しから行われたことが大きな成果である。最終的な形状は、断面間に粘土を詰めることによって調整され、景観検討において市民とも共有された。

形状検討時に行われた工学的緒言の変更

- ①流量の設定(600m3/s→200m3/s)

- 将来計画の600m3/s(1/100年確率、平成元年策定)ではなく、H18出水時の200m3/sで検討。

- 将来的な流量増加(基本計画:400m3/s)に対しては、基本的に呑口で対応。

- ②縦断勾配の変更(1/1400→1/120)

- 将来計画案の約1/1400(計画高水敷高勾配)から約1/120(河床勾配)へと変更

- ③河床粗度の考え方(0.045→0.035)

- ぎざぎざで不規則な岩場掘削の粗度係数(n=0.035~0.050)の0.045から、平滑で一様な岩場掘削の粗度係数(n=0.025~0.040)の0.035に変更。(川内川下流で岩場掘削の実績がある轟狭窄部のH18出水時の検証粗度が0.35であることを踏まえて)

- ④射流への対応

- 分水路狭小区間において、射流発生が水理解析によって確認された。

- 射流の発生は許すが、大きな跳水現象が起こらないように最小限の拡幅を行った。

- 分水路狭小区間において、射流発生が水理解析によって確認された。

利活用の検討

|

|

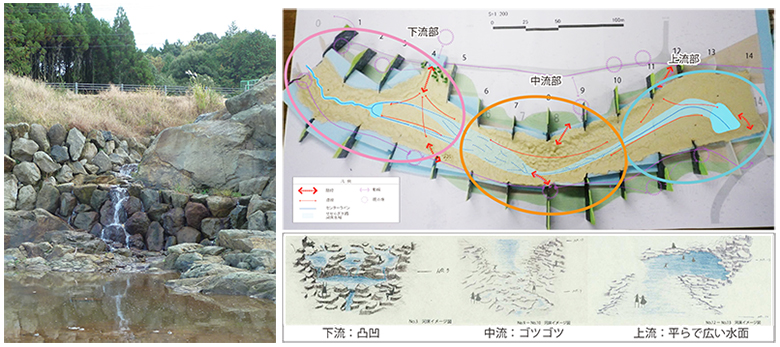

| ↑せせらぎ水路の始点(農業用水を導水) | ↑分水路のゾーニングとイメージ図 |

利活用は主に以下の3点から検討された。

①せせらぎ水路

洪水時以外には水の流れない分水路に、周辺の田畑を潤す用水を通して、人が触れられるせせらぎとしている。これは、遊べる場所として、アメニティやビオトープの向上を図ると同時に、非常時には洪水が流れる防災施設であるということを日常的に可視化し、住民に対して安心感を与えることにも寄与している。

②回遊性の確保

使いやすい場所とは、ぐるっと回遊でき、その経路そのものが快適であることが重要である。そこで、維持管理上必要な管理用通路を直線的なものではなく、地層の変化に合わせて高低や幅員の変化があるものとし、動線的にも地層的にも適切な場所に階段を配置した。

③河床の仕上げ

歩くことのできる河床は、分水路の空間的な骨格を踏まえながら、上流部、中流部、下流部を緩やかにゾーニングし、岩の凸凹やせせらぎの形によって多様な場所を創出した。これは様々な年齢層に対応したものである。