|

|

2007年08月 のバックナンバー溝上教授により,「第3回日中共同セミナー:交通まちづくり−日中の経験」が開催されました.

国内で研究や実務に携わっている中国人,および今回のために本国から来られた中国人,中国人留学生など,中国人計16名,研究者や実務者,学生など日本人計35名,述べ51名が参加し,熱い議論が交わされました.3日(金)には松本自然科学研究科長をお招きしてWelcome Partyを,4日(土)には谷口工学部長をお招きしてサントリービール園でFarewell Partyを行い,懇親を深めました.また,5日(日)には熊本都市圏のまちづくり・交通プロジェクトと築城400年の熊本城の視察を行い,大いに盛り上がりました.来年は,中国清華大学での開催が決まりました. 写真(左):松本自然科学研究科長も参加したWelcome Party

オープンキャンパス(学部紹介・学科説明会・研究室公開)が行われました

今回参加していただいた高校生皆さんには、来春この熊本大学工学部のキャンパスでお目にかかれることを希望しています。 研究室公開テーマ ■まちづくり

劉春学研究員が第二高校で講義を行いました日本学術振興会(JSPS)のサイエンス・ダイアログ事業としまして,小池教授研究室所属の劉春学さん(JSPS外国人特別研究員)が熊本県立第二高校にてJSPSフェロー講義を行いました。 これは,第二高校が取り組まれているスーパーサイエンスハイスクールの行事の1つであり,英語力と研究への興味関心の向上を目的とするものです。劉さんは,小池研究室で取り組んでいます「Visualization of Earth Environment and Geology(地球環境と地質の可視化)」という研究内容を,多くのスライドを使いましてヴィジュアルに紹介しました。英語での長い講義ではありましたが,約80名の1・2年理数科の生徒さんに非常に熱心に聞いていただき,英語での質問も多く出ました。このときの様子は,第二高校のHPに掲載されています(http://www.higo.ed.jp/sh/dainish/jsps.htm)。生徒の皆さんに英語力の大切さ,地球科学・工学の研究の重要さ・おもしろさ,社会環境工学がカバーする研究領域の幅広さなど,多くのことを学んでいただけたようです。

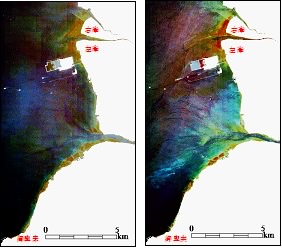

小田祐也君が「日本情報地質学会奨励賞」を受賞しました大学院博士前期課程社会環境工学専攻1年の小田祐也君が,Geoinforum-2007(島根)で口頭発表しました「リモートセンシングによる干潟堆積物の地質情報抽出」が意欲ある優秀な講演として評価され,日本情報地質学会奨励賞を受賞されました。 本研究は,干潟堆積物の反射スペクトルは鉱物組成・粒径によって異なること,および試料と衛星画像による反射スペクトルを組み合わせれば,堆積物の主要地質の特定やその地域的な特徴の抽出が可能になることを明らかにしたものです。リモートセンシングの新しい応用であり,緻密なスペクトルデータの取得,地上と衛星からの観測のリンク法,新しい画像処理法の提案などが高く評価されました。

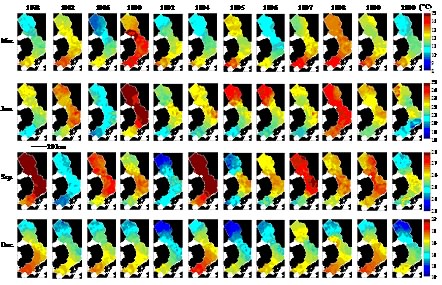

2001年3月19日(左)と2006年8月8日(右)のASTER画像データの処理による白川・緑川河口付近の海域の状況 小池教授が「日本情報地質学会論文賞」を受賞しました小池教授が「閉鎖性海域環境の経年変化抽出への時空間地球統計学の適用, 情報地質, vol. 16, no. 1, pp. 3-15, 2005年」の論文により,日本情報地質学会より論文賞を受賞されました。 本論文は第15巻から第17巻までの学会誌「情報地質」において公表された論文の中で,情報地質学の研究に関する最も優れた論文として評価されたものです。本論文では,環境データのように時間と空間の両方の座標をもつ複雑なデータを対象とし,時空間領域での相関構造の抽出法やデータ間の推定法に関する新しい手法を提案しました。これらを有明海の43測点における25年間のデータに適用し,海面温度や栄養塩濃度の変化を明らかにすることができました。表彰式はGeoinforum-2007中の総会(平成19年6月21日,島根県民会館)で行われました。 時空間地球統計学による1978〜2000年の3・6・9・12月での海面温度の推定分布 |

8月7日(火)に平成19年度のオープンキャンパスが行われました。

8月7日(火)に平成19年度のオープンキャンパスが行われました。